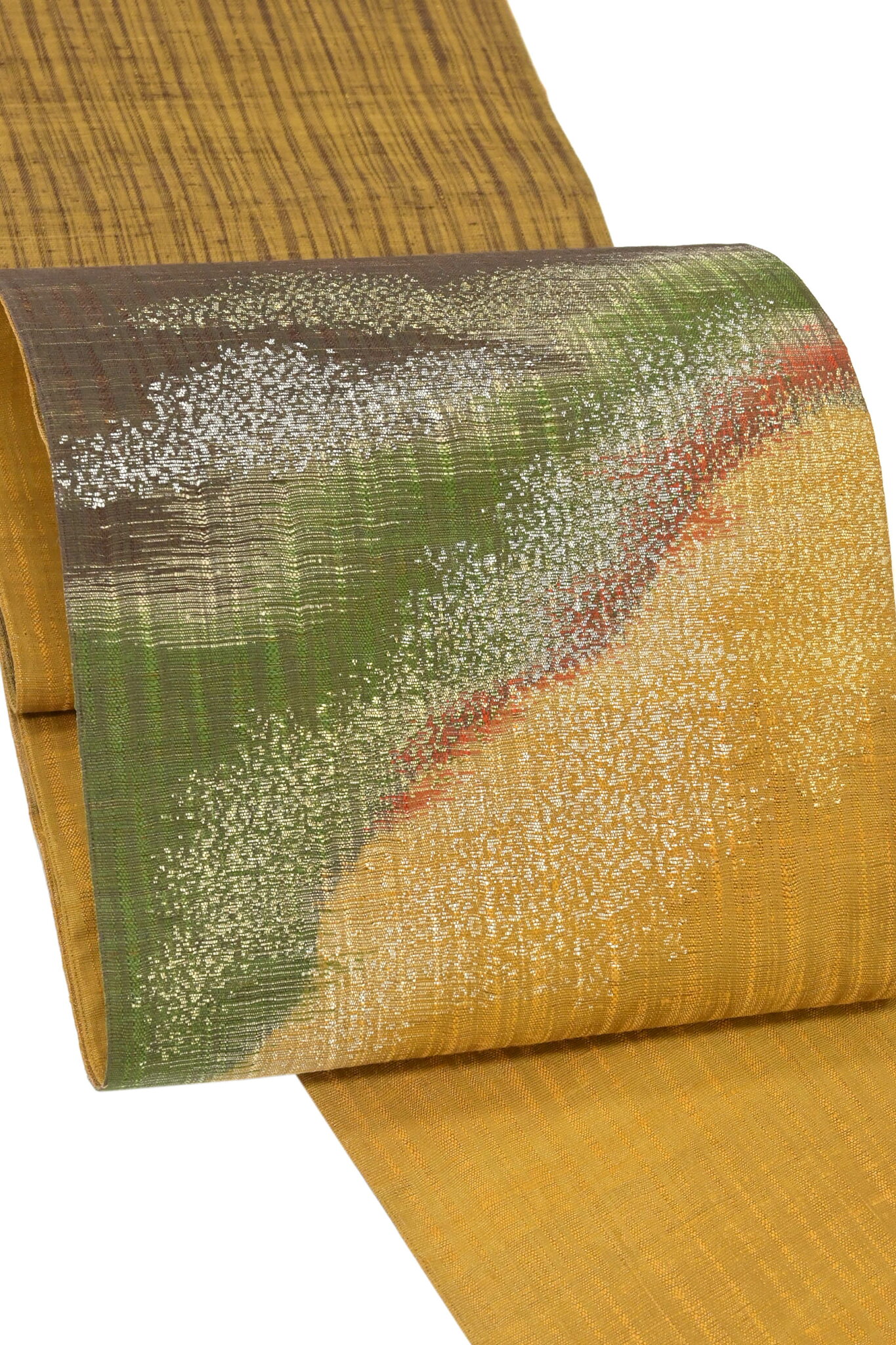

【卸問屋本決算バーゲン】【渡文】特選西陣手織すくい織両面袋帯 〜羽衣〜 ≪御仕立て上がり・中古美品≫「段暈し・茶/緑」ハイセンス洒落帯!シンプルながらに独創的!

¥44,800

◆最適な着用時期 9月〜翌年6月の袷・単衣頃◆店長おすすめ着用年齢 問いません◆着用シーン カジュアルパーティー、ご趣味の集まり、音楽鑑賞、観劇、女子会、お出かけなど◆あわせる着物 お洒落訪問着、付け下げ、色無地、御召、小紋、紬 絹100%・金属糸風繊維除く長さ約4.45m柄付け:お太鼓柄耳の縫製:かがり縫い 【 仕入れ担当 阪本より 】現代的な感性を取り入れた、洒落帯の名門【 渡文 】より両面で使える袋帯のご紹介です。

モダンかつ大胆な色使いが特徴の一品。

感性をくすぐるその独創性から、様々なコーディネートをご堪能いただけることでしょう。

【 お色柄 】シャリ感のある手触りの帯地に黄みの強い茶色、緑、赤、こげ茶とグラデーションが自然に美しく調和しています。

裏面にはシンプルな横段のお柄が織り込まれ合わせやすさと、存在感を一つでお楽しみいただけるお得な一条です。

【 商品の状態 】中古品として入荷してまいりましたので着用跡やたたみ皺はございますが、お手元に到着後、すぐにお使いいただける良好な状態でございます。

お目に留まりましたらお値打ちに御召くださいませ。

【 渡文について 】西陣織工業組合所属西陣織工業組合証紙はNo.371906年(明治39年)創業創業者・渡邉文七が15歳で西陣機屋に丁稚奉公の後、20歳代半ばで独立、徐々に手織機、力織機の稼動を増やし、今の地位を築き上げた。

「創造性あるもの作り」を理念に、結びやすい帯を織り続けている。

有職文様の格調高い形式美の意匠「名物裂」、真夏以外1年を通して使用できる手織の「波衣(なみごろも)」、1本糊の技法を用いて製織された、軽くてシワになりにくい「纐纈(こうけつ)ST」などのシリーズがある。

【 沿革 】1882年 創業者渡邉文七 京都府北桑田郡知井村に生まれる。

幼少にして父と死別。

15歳で京都に出て、 西陣「山下槌之助機業店」に丁稚として奉公する。

文七は帯作りの修行に励み、その非凡な才能と努力を 認められ番頭に昇進。

1906年 独立を決意、山下家から別家を許され 「渡邉文七機業店」を創業。

1914年 手機20台を稼働させ紹?、肩裏、絽丸帯などを製織 経営の基盤を固める。

1922年 力繊機を導入、広巾で織り上げた帯地を2つに裁断して、 単帯として売り出して好評をはくした。

1936年 手機100台、力織機10台をもって操業する西陣の中堅機業に成長。

【 西陣織について 】経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年2月26日指定)多品種少量生産が特徴の京都(西陣)で生産される先染の紋織物の総称。

起源は5?6世紀にかけて豪族の秦氏が行っていた養蚕と織物とされ、応仁の乱を期に大きく発展した。

18世紀初頭の元禄〜享保年間に最盛期を迎えたが、享保15年(1730年)の大火により職人が離散し大きく衰退。

明治期になりフランスのリヨンよりジャカード織機を導入した事でこれまで使用されてきた空引機(高機)では出来なかった幾多の織物が産み出され量産が可能となった。

織機はおもに綴機、手機、力織機の3種類で企画・図案から意匠紋紙、糸染、整経、綜絖、金銀糸、絣加工等多くの工程があり、これらの一つひとつの工程で熟練した技術者が丹念に作業を行っている。

西陣織には手の爪をノコギリの歯のようにギザギザに削って図柄を見ながら織り上げる「爪掻本綴織」、「経錦(たてにしき)」、「緯錦(ぬきにしき)」、「緞子(どんす)」、「朱珍(しゅちん)」、「紹巴(しょうは)」「風通(ふうつう)」、「綟り織(もじりおり)」、「本しぼ織」、「ビロード」、「絣織」、「紬」など、国に指定されているだけでも12種類の品種がある。

「西陣」および「西陣織」は西陣織工業組合の登録商標である。

撥水加工をご要望の場合はこちら (ガード加工 帯) (パールトーン加工 袋帯) ※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。

この点をご了解くださいませ。

[文責:阪本 海]

モダンかつ大胆な色使いが特徴の一品。

感性をくすぐるその独創性から、様々なコーディネートをご堪能いただけることでしょう。

【 お色柄 】シャリ感のある手触りの帯地に黄みの強い茶色、緑、赤、こげ茶とグラデーションが自然に美しく調和しています。

裏面にはシンプルな横段のお柄が織り込まれ合わせやすさと、存在感を一つでお楽しみいただけるお得な一条です。

【 商品の状態 】中古品として入荷してまいりましたので着用跡やたたみ皺はございますが、お手元に到着後、すぐにお使いいただける良好な状態でございます。

お目に留まりましたらお値打ちに御召くださいませ。

【 渡文について 】西陣織工業組合所属西陣織工業組合証紙はNo.371906年(明治39年)創業創業者・渡邉文七が15歳で西陣機屋に丁稚奉公の後、20歳代半ばで独立、徐々に手織機、力織機の稼動を増やし、今の地位を築き上げた。

「創造性あるもの作り」を理念に、結びやすい帯を織り続けている。

有職文様の格調高い形式美の意匠「名物裂」、真夏以外1年を通して使用できる手織の「波衣(なみごろも)」、1本糊の技法を用いて製織された、軽くてシワになりにくい「纐纈(こうけつ)ST」などのシリーズがある。

【 沿革 】1882年 創業者渡邉文七 京都府北桑田郡知井村に生まれる。

幼少にして父と死別。

15歳で京都に出て、 西陣「山下槌之助機業店」に丁稚として奉公する。

文七は帯作りの修行に励み、その非凡な才能と努力を 認められ番頭に昇進。

1906年 独立を決意、山下家から別家を許され 「渡邉文七機業店」を創業。

1914年 手機20台を稼働させ紹?、肩裏、絽丸帯などを製織 経営の基盤を固める。

1922年 力繊機を導入、広巾で織り上げた帯地を2つに裁断して、 単帯として売り出して好評をはくした。

1936年 手機100台、力織機10台をもって操業する西陣の中堅機業に成長。

【 西陣織について 】経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年2月26日指定)多品種少量生産が特徴の京都(西陣)で生産される先染の紋織物の総称。

起源は5?6世紀にかけて豪族の秦氏が行っていた養蚕と織物とされ、応仁の乱を期に大きく発展した。

18世紀初頭の元禄〜享保年間に最盛期を迎えたが、享保15年(1730年)の大火により職人が離散し大きく衰退。

明治期になりフランスのリヨンよりジャカード織機を導入した事でこれまで使用されてきた空引機(高機)では出来なかった幾多の織物が産み出され量産が可能となった。

織機はおもに綴機、手機、力織機の3種類で企画・図案から意匠紋紙、糸染、整経、綜絖、金銀糸、絣加工等多くの工程があり、これらの一つひとつの工程で熟練した技術者が丹念に作業を行っている。

西陣織には手の爪をノコギリの歯のようにギザギザに削って図柄を見ながら織り上げる「爪掻本綴織」、「経錦(たてにしき)」、「緯錦(ぬきにしき)」、「緞子(どんす)」、「朱珍(しゅちん)」、「紹巴(しょうは)」「風通(ふうつう)」、「綟り織(もじりおり)」、「本しぼ織」、「ビロード」、「絣織」、「紬」など、国に指定されているだけでも12種類の品種がある。

「西陣」および「西陣織」は西陣織工業組合の登録商標である。

撥水加工をご要望の場合はこちら (ガード加工 帯) (パールトーン加工 袋帯) ※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。

この点をご了解くださいませ。

[文責:阪本 海]