【お得なエブリデイロープライス】【創業明治17年 よねざわ新田】草木染両面紬袋帯≪御仕立て上がり・中古美品≫「蔵王山景」草木染の豊かな風合い

¥68,000

◆最適な着用時期 10月〜翌年5月の袷頃◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません◆着用シーン 芸術鑑賞、ご友人との気軽なお食事、街歩き など◆あわせる着物 小紋、織のお着物 など 絹100%長さ約4.3m(お仕立て上がり)柄付け:お太鼓柄耳の縫製:袋縫い※素材の性質上、フシによる凹凸組織の変化、色の濃淡などございます。

風合いであって難ではございませんので、その点ご了承くださいませ。

毎日がお買い得!安心の低価格でご紹介!これ以上のお値下げができないお値段で掲載しております!商品の状態はバイヤーが厳選!お手元に届いてすぐに使える状態のものをお届け致します!商品は全て1点もの!追加はございませんので、寸法が合う方、お目に留まりましたらお早めに!----------------------------------------------【 仕入れ担当 岡田より 】紅花・草木染といえばの、【 よねざわ新田 】より、ナチュラルでやさしい表情の洒落袋帯のご紹介です。

新田の代名詞ともいえる紅花染の材料である紅花。

その紅花が満開に咲く紅花畑の風景を細緻に織り上げたお品で、洒落訪問着、小紋、織のお着物などのカジュアルスタイルにあわせて個性的な帯姿をお楽しみいただける事でしょう。

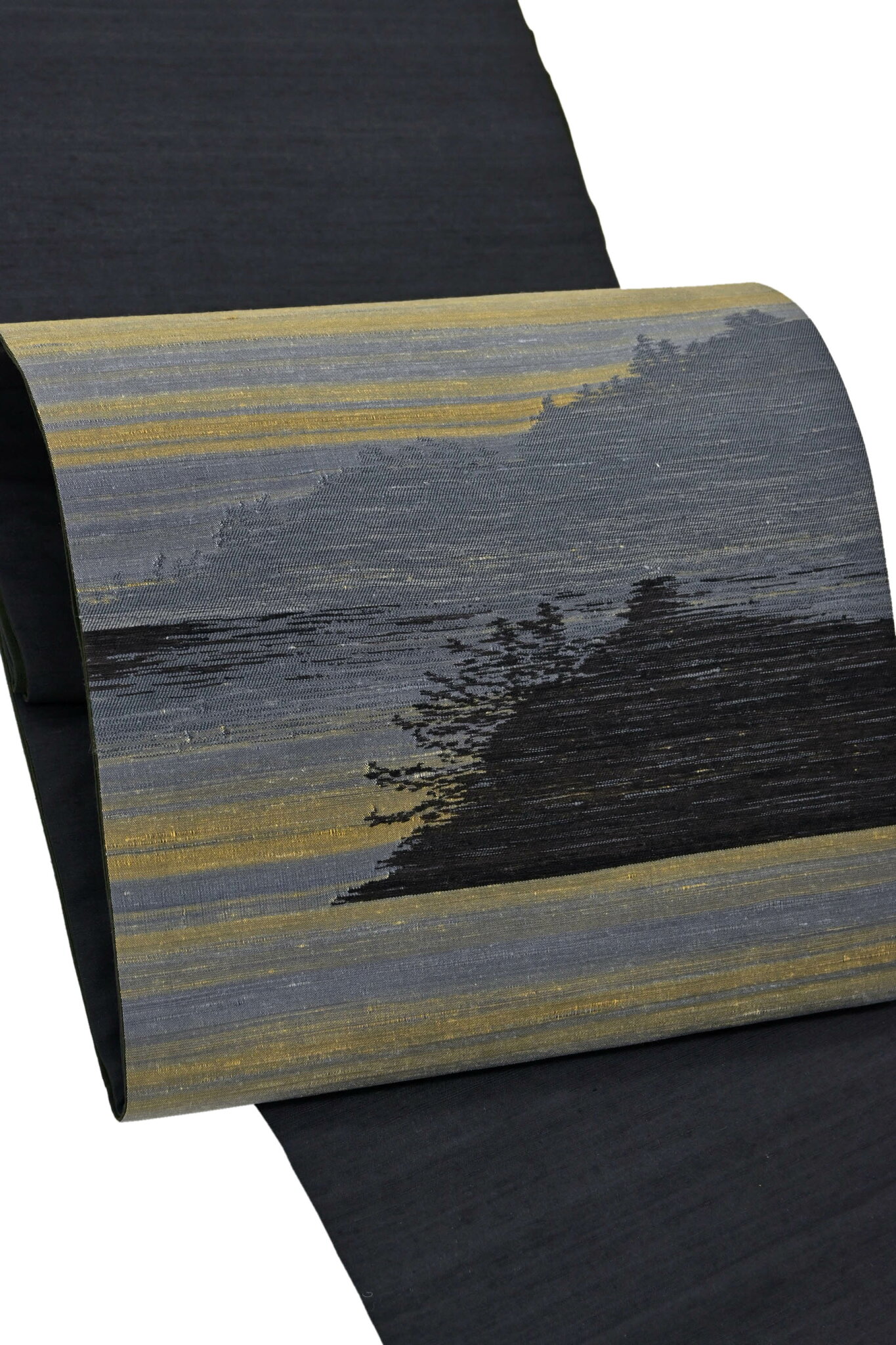

【 お色柄 】程よくフシ感のある、墨黒の紬地をベースにグレーと梔子色の配色で宵闇に沈む蔵王の山並のシルエットが織り描き出されております。

【 商品の状態 】着用済のお品として仕入れてまいりましたので着用シワやたたみジワがございますが、着用時に気になるような汚れなどはございません。

お手元で現品をご確認の上、存分にご活用くださいませ。

【 新田秀次について 】機屋として創業した新田家の機屋三代目。

米沢の紅花染の第一人者。

明治以降、化学染料の普及と共に衰退した紅花染を妻の富子とともに研究、復元した。

染料の抽出の仕方や温度、色の安定方法など、さまざまな試行錯誤を繰り返し、自らが納得する色を出すために染め続けたという。

【 よねざわ新田について 】紅花染で有名な米沢にある織元1884年(明治17年)創業米沢新田家初代が上杉景勝公と共に越後から転封となり米沢に移住。

後、十六代目新田留次郎が機屋初代として1884年に新田を創業した。

当初袴地の製造が主だったもので、品評会にて数々の賞を授けられ、『米沢袴地といえば新田』と言われる程であった。

二代目新田熊雄は絽袴などの新製品を開拓。

その後、機屋としてこつこつとものづくりを続け機屋三代目新田秀次の代で紅花と宿命的な出会いを果たした。

以来、幻の花と言われた紅花にとり憑かれ、ひたすら自ら納得のいく色を出すために染色に没頭。

四代目新田英行は、作品づくりにこだわりを持ち、染・織 一貫生産化を進めた。

現在は五代目新田源太郎がその精神を受け継ぎ、ものづくりに励んでいる。

【 受賞歴 】1907年 第4回全国品評会・有功銅賞「袴地」1907年 山形県織物品評會一等賞1928年 有功賞「霞無双袴」1963年 紅花染織研究に着手1966年 第13回日本伝統工芸展入選1967年 第7回日本伝統工芸新作展「奨励賞」1970年 第10回日本工芸新作展入選1972年 山形新聞三P賞「繁栄賞」 米澤有為会功労賞1974年 第1回伝統的工芸品展・通商産業省生活産業局長賞 斉藤茂吉文化賞1977年 第17回伝統工芸新作展入選 米沢文化懇話会文化功労賞 アテネ・コルフ東洋博物館永久保存1979年 第17回日本染織作品展文部大臣賞1987年 第12回日本きもの染織工芸会主催・日本経済新聞社賞1988年 新潟市美術館出品展示「染織の美〜いろとかたち〜」1990年 (財)民族衣装文化普及協会・伝統文化賞受賞1996年 伝統工芸品産業振興協会会長賞2001年 米沢市功績章2006年 第15回河北工芸展入選2011年 第58回日本伝統工芸展・日本工芸会新人賞2012年 米沢市芸術文化協会協会賞2013年 第36回日本染織作家展・中日新聞社賞2014年 第19回MOA岡田茂吉賞2015年 第38回日本染織作家展・衆議院議長賞2016年 米沢織物新作求評会 米沢市長賞2017年 第51回日本伝統工芸染織展 東京都教育委員会賞2018年 第7回ものづくり日本大賞 東北経済産業局長賞その他多数 撥水加工をご要望の場合はこちら (ガード加工 帯) (パールトーン加工 袋帯) ※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。

この点をご了解くださいませ。

[文責:牧野 佑香] ▲ サブ画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。

風合いであって難ではございませんので、その点ご了承くださいませ。

毎日がお買い得!安心の低価格でご紹介!これ以上のお値下げができないお値段で掲載しております!商品の状態はバイヤーが厳選!お手元に届いてすぐに使える状態のものをお届け致します!商品は全て1点もの!追加はございませんので、寸法が合う方、お目に留まりましたらお早めに!----------------------------------------------【 仕入れ担当 岡田より 】紅花・草木染といえばの、【 よねざわ新田 】より、ナチュラルでやさしい表情の洒落袋帯のご紹介です。

新田の代名詞ともいえる紅花染の材料である紅花。

その紅花が満開に咲く紅花畑の風景を細緻に織り上げたお品で、洒落訪問着、小紋、織のお着物などのカジュアルスタイルにあわせて個性的な帯姿をお楽しみいただける事でしょう。

【 お色柄 】程よくフシ感のある、墨黒の紬地をベースにグレーと梔子色の配色で宵闇に沈む蔵王の山並のシルエットが織り描き出されております。

【 商品の状態 】着用済のお品として仕入れてまいりましたので着用シワやたたみジワがございますが、着用時に気になるような汚れなどはございません。

お手元で現品をご確認の上、存分にご活用くださいませ。

【 新田秀次について 】機屋として創業した新田家の機屋三代目。

米沢の紅花染の第一人者。

明治以降、化学染料の普及と共に衰退した紅花染を妻の富子とともに研究、復元した。

染料の抽出の仕方や温度、色の安定方法など、さまざまな試行錯誤を繰り返し、自らが納得する色を出すために染め続けたという。

【 よねざわ新田について 】紅花染で有名な米沢にある織元1884年(明治17年)創業米沢新田家初代が上杉景勝公と共に越後から転封となり米沢に移住。

後、十六代目新田留次郎が機屋初代として1884年に新田を創業した。

当初袴地の製造が主だったもので、品評会にて数々の賞を授けられ、『米沢袴地といえば新田』と言われる程であった。

二代目新田熊雄は絽袴などの新製品を開拓。

その後、機屋としてこつこつとものづくりを続け機屋三代目新田秀次の代で紅花と宿命的な出会いを果たした。

以来、幻の花と言われた紅花にとり憑かれ、ひたすら自ら納得のいく色を出すために染色に没頭。

四代目新田英行は、作品づくりにこだわりを持ち、染・織 一貫生産化を進めた。

現在は五代目新田源太郎がその精神を受け継ぎ、ものづくりに励んでいる。

【 受賞歴 】1907年 第4回全国品評会・有功銅賞「袴地」1907年 山形県織物品評會一等賞1928年 有功賞「霞無双袴」1963年 紅花染織研究に着手1966年 第13回日本伝統工芸展入選1967年 第7回日本伝統工芸新作展「奨励賞」1970年 第10回日本工芸新作展入選1972年 山形新聞三P賞「繁栄賞」 米澤有為会功労賞1974年 第1回伝統的工芸品展・通商産業省生活産業局長賞 斉藤茂吉文化賞1977年 第17回伝統工芸新作展入選 米沢文化懇話会文化功労賞 アテネ・コルフ東洋博物館永久保存1979年 第17回日本染織作品展文部大臣賞1987年 第12回日本きもの染織工芸会主催・日本経済新聞社賞1988年 新潟市美術館出品展示「染織の美〜いろとかたち〜」1990年 (財)民族衣装文化普及協会・伝統文化賞受賞1996年 伝統工芸品産業振興協会会長賞2001年 米沢市功績章2006年 第15回河北工芸展入選2011年 第58回日本伝統工芸展・日本工芸会新人賞2012年 米沢市芸術文化協会協会賞2013年 第36回日本染織作家展・中日新聞社賞2014年 第19回MOA岡田茂吉賞2015年 第38回日本染織作家展・衆議院議長賞2016年 米沢織物新作求評会 米沢市長賞2017年 第51回日本伝統工芸染織展 東京都教育委員会賞2018年 第7回ものづくり日本大賞 東北経済産業局長賞その他多数 撥水加工をご要望の場合はこちら (ガード加工 帯) (パールトーン加工 袋帯) ※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。

この点をご了解くださいませ。

[文責:牧野 佑香] ▲ サブ画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。